猛暑日が連日報じられ、地球温暖化は未来の予測ではなく、進行中の現実となっています。全国で記録的な高温が続き、冷房のない生活は命にかかわるほどです。

今、人間と自然の関係が根本から見直されています。その自然の中で、静かに脚光を浴びている存在があります。それが植物です。

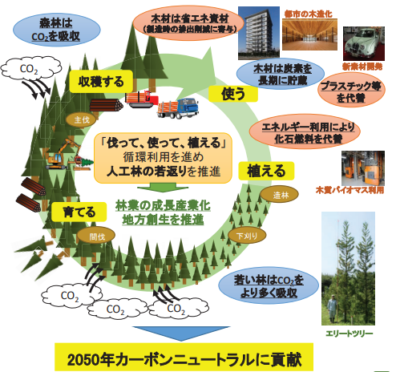

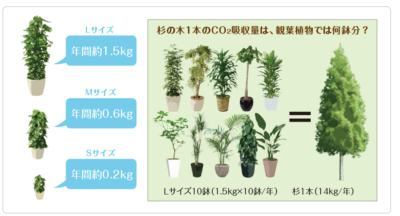

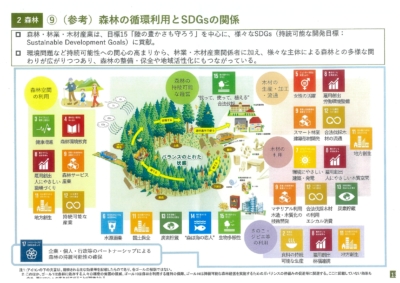

植物は、古くから人間にとっての「食料」であり「衣服の原料」でした。今改めて注目されているのは、そうした物理的な役割とは別の、心や環境への“静かな貢献”です。特に、森林が二酸化炭素(CO₂)を吸収する力は国際的にも大きな注目を集めています。異常気象になってようやく、人間は植物の唯一無二の力に気がつき、人間以外の他の生き物とも深い関わりを意識するようになってきました。そんな中、鳥の言葉がわかると話題になった人がいます。

〇鳥とコミュニケーションがとれるなら植物ともとれる

東京大学の鈴木俊貴さんは、世界初の「動物言語学」という新分野を切り開いた革新的な研究者で、「現代社会のドリトル先生」と呼ばれる独特のキャラクターでも知られています。

人気となるきっかけは、鳥の言葉の研究です。テレビ番組でシジュウカラが特定の鳴き声を状況に応じて使い分ける様子、そしてそれが「言語」である可能性があるという発見が放送され反響を呼びました。「ヘビを見たときだけ鳴く“ジャージャー”声」や「集まれ!」という意味の「ヂヂヂヂ」など、シジュウカラの言語性を分かりやすく論理的に立証した点が注目されたのです。今年1月には著書『僕には鳥の言葉がわかる』が発売前から予約段階で既に重版決定、発売後は12万部を突破する大ヒットとなりました。一般向けにも、Pen誌の「今月読むべき1冊」に選ばれるなど文化誌やライフスタイルメディアでも肯定的に取り上げられています。海外でも非常に注目され、Newsweek Japanなど国際メディアにも「世界で初めて鳥の言葉を解読した男」「動物言語学という学問を打ち立てる提言者」と紹介されています。

鈴木さんの研究は、ヒト以外の動物がコミュニケーションをとり合い、「言語に近い構造」を持つことを示しました。つまり、他の生き物たちにも言葉があるかもしれない。それぞれの言葉を理解することができれば、鳥でも魚でも虫でも、コミュニケーションがとれる可能性はあるのです。

私たちの扱う植物は、真っ先にコミュニケーションをとるべき生き物でしょう。確かに植物は動物のように動かないし、鳴いたりもしません。故に、植物は「沈黙している」「コミュニケーションはとれないのでは」と思われがちです。しかし、植物とコュニケーションをとる研究は、世界中の学者たちの間で行われているのです。あまり知られてはいませんが、植物が振動(音)や化学物質、電気信号を通じて情報をやり取りしている研究が報告されています。いくつか紹介しましょう。

イタリアの植物神経生物学者ステファノ・マンクーゾ博士は、植物が根の先に“情報処理ネットワーク”を持ち、まるで脳のように働いていると提唱しています。彼の研究では、植物が「記憶」や「選択」すら行っていることが示唆されて、人間中心の価値観に一石を投じました。

また、オーストラリアのモニカ・ガリアーノ博士は、マメ科の植物が「条件反射」や「音への反応」を示すことを実験的に報告しています。例えば、水の流れる音を再現すると、植物の根がその音の方向に向かって成長しはじめるというのです。これは動物に見られる“学習”の初期段階にも似ていますね。

日本でも、最近朝ドラの主人公にもなった、明治時代の牧野富太郎博士が有名です。名前を付けた植物は1000以上といわれ、植物に溢れんばかりの愛情と心を通わせるような観察を生涯の仕事にしてきた先駆者です。

〇植物とつながることで生活が豊かになる

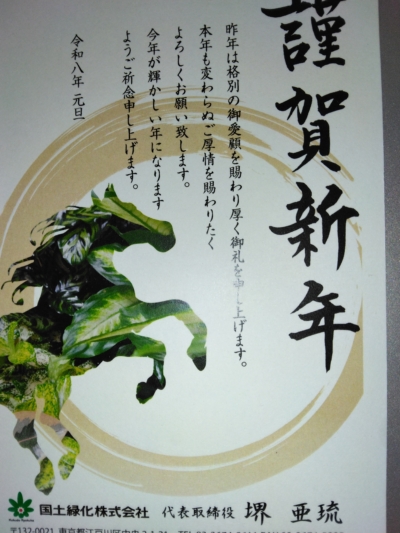

現代の都市生活では、デジタルデバイスに囲まれた“人間同士”のやりとりが主となり、慢性的なストレスや孤独感が社会全体を覆っています。そんな今の時代だからこそ、鈴木さんの研究のように他の生き物との関係性が改めて問われているように思います。

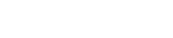

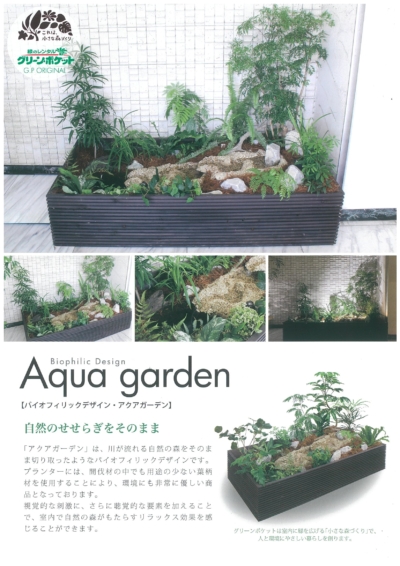

中でも植物は、オフィスの観葉植物、ベランダの鉢、街路や公園の樹木など身近な存在で日常的につながっています。なにより重要なのは、「植物とつながる意識」が、人間の感性と生活を豊かにとしてきたという事実です。植物は、古くから人間に歌に読まれ絵画に描かれ、文化を創ってきました。そして今、地球温暖化防止につながるCO2を吸収し、癒し効果でメンタルヘルスを良好に保つ、環境と健康の問題を解決しているのです。

植物とつながることで心が豊かになる。これはいまだ解明されていない人間の心のメカニズムですが、それを活用したのが園芸療法です。花に水をあげたり農作業をするなど、植物の世話をすることで病んでしまった患者の精神を回復させる治療法です。第2次世界大戦で精神的な傷を受けた兵士たちに適用され、成果をあげました。欧州では障がい者の問題と結びつき、園芸福祉という分野が生まれました。現代は老人ホームなどにおける高齢者の認知症予防などにも応用されています。

同じ生き物を使った療法にペット療法があります。ペットの可愛いらしさに心がいやされるのですが、園芸療法と最も違うのが働きかけた時の反応です。ペットは、尻尾を振るなど動的かつ急激に反応します。しかし、心身に障がいのある方や高齢の方は、急激な変化に拒否反応を示す場合もあります。そうした方の時間の流れは緩やかで、ゆっくりでいいのです。そこで植物です。植物はあなたが家に帰っても、ペットのように駆け寄ってはきません。甘えてくることもありません。静かにあなたを出迎えてくれる、それだけでいいのです。

植物の成長を観察する時間はゆるやかです。新芽の息吹や花の開花はいつくるかわからないので、五感を研ぎまして毎日を送るようになります。それに気づいたとき、心は自然と季節に寄り添うことができるのでしょう。そうなれば、「水が足りてない」「日当たりを良くしてほしい」といった植物からのメッセージがわかり、枯らすこともないのでしょう。植物のある生活は、こんなにもゆっくりで豊かなのです。

植物と話をする日は、そう遠い未来ではないのかもしれません。植物の“声”に耳を澄ませたとき、どんなことを話しているのでしょうか。

一番聞いてみたいのは、「こんなに暑くて地球は大丈夫か」ということです。何らかのメッセージはあるかもしれませんね。