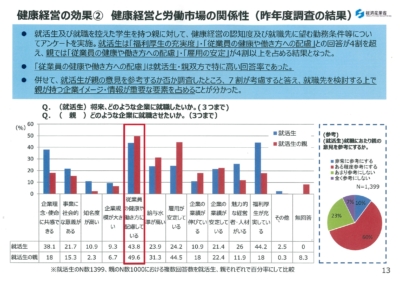

総務省が9月15日の敬老の日にちなみ公表した人口推計によると、65歳以上の高齢者は3619万人でした。総数は前年より5万人減り、マイナスになったのは比較可能な1950年以降、2023年に次いで2回目のことです。

ただ総人口に占める割合は29・6%で過去最高を更新し、2040年には3928万人(総人口の34・8%)と推計されています。この割合は国際的にも高く、人口4千万人以上の38カ国では、2位のイタリア(25・1%)や3位のドイツ(23・7%)に差をつけて1位です。そして今、日本は数年前から危惧されていた「2025年介護問題」に直面しています。

〇深刻化する介護の現場

2025年介護問題とは、高齢化社会が進むに伴う、介護サービスの需要の高まり、介護職員の不足、社会保障費の増加などにどう解決していくかです。

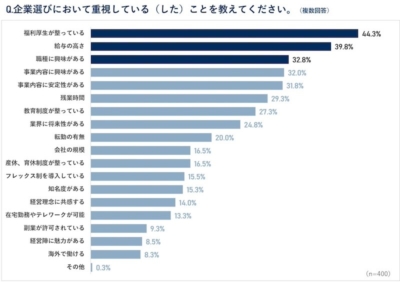

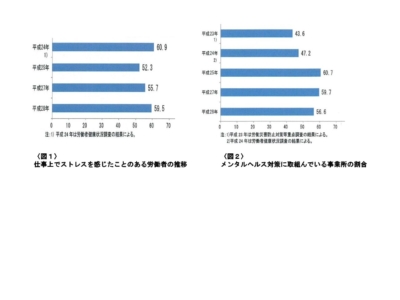

先ずは介護職員の不足問題です。介護を必要とする高齢者が増えるにつれ、施設や在宅サービスを支える介護職員の不足も深刻化しています。厚生労働省は必要な介護職員数を約245万人としていますが、現状は約200万人と大きく足りていません。低賃金、 過酷な労働環境、キャリアパスの不透明などが指摘されています。特に給与明細面で他産業との差が大きいことは現場で働く人々のモチベーションを低下させる要因となっています。実際に、介護職員の平均年収は300万円前後とされ、全国平均の年収と比べて数十万円低い水準です。政府や自治体は処遇改善や新たな人材確保策を進めていますが、成果が出るには至ってないようです。

日常生活に介助や支援が必要な要介護者の数も増えています。特に75歳以上の後期高齢者層でその割合が顕著に上昇しています。厚生労働省の「介護給付費実態調査」によると、2021年度末の要介護(要支援含む)認定者数は約690万人でしたが、2025年には750万人を超える可能性があると推計されています。この増加により、介護保険の財政は大きな負担を強いられています。保険料や税金、利用者の自己負担で成り立つ介護保険制度ですが、高齢化のピークを迎える2040年頃までの間にさらなる見直しが迫られるでしょう。

〇植物が生きる希望を与えた!

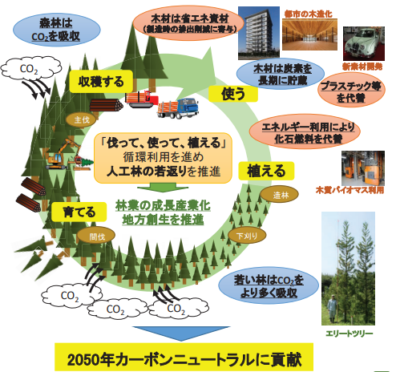

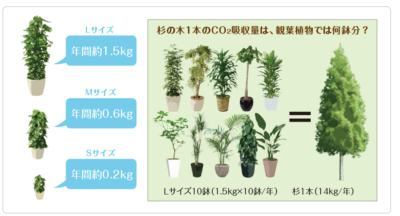

高齢化が進む中、植物の果たす役割は大きくなっていくことでしょう。植物の癒し効果は化学的に証明されていますが、介護の現場からもお役に立った事例が届いています。植物が生きる希望を与えた話です。

あるサービスマンが、担当する介護施設のスタッフの方から「談話室にレンタルしている小さいサイズのポトスが欲しい」と頼まれました。理由を聞くと利用者のおばあさんが気に入ってしまい、自分の部屋で育てたいということです。お譲りして数カ月後、そのスタッフの方からこんな話を聞いたそうです。

『ポトスはおばあさんが大切に育てていますよ。私が世話しないと枯れてしまう、そんな使命感があるみたいですね。自分がいつも介護される身であることに引け目を感じていたようで、ポトスを世話することでそんな自分でも「何かの役にたっている」という喜びと生きがいを持つことができたのでしょう。おばあさん自身も元気になったようです。「新芽が出た」と報告にきたときは本当に嬉しそうで、私も思わず涙が出ました。この仕事をしていく力をもらいました。ポトスのおかげですね』

植物の癒し効果は科学的な根拠だけではなく、こうした人間ドラマからも生まれています。植物は要介護の人だけでなく、介護するスタッフの方にも力を与え、高齢化社会に貢献しているのです。